Che Guevara: 58 Tahun Setelah Peluru di La Higuera, Api Revolusi Itu Belum Padam

- account_circle Fajar Elang

- calendar_month Sab, 11 Okt 2025

- comment 0 komentar

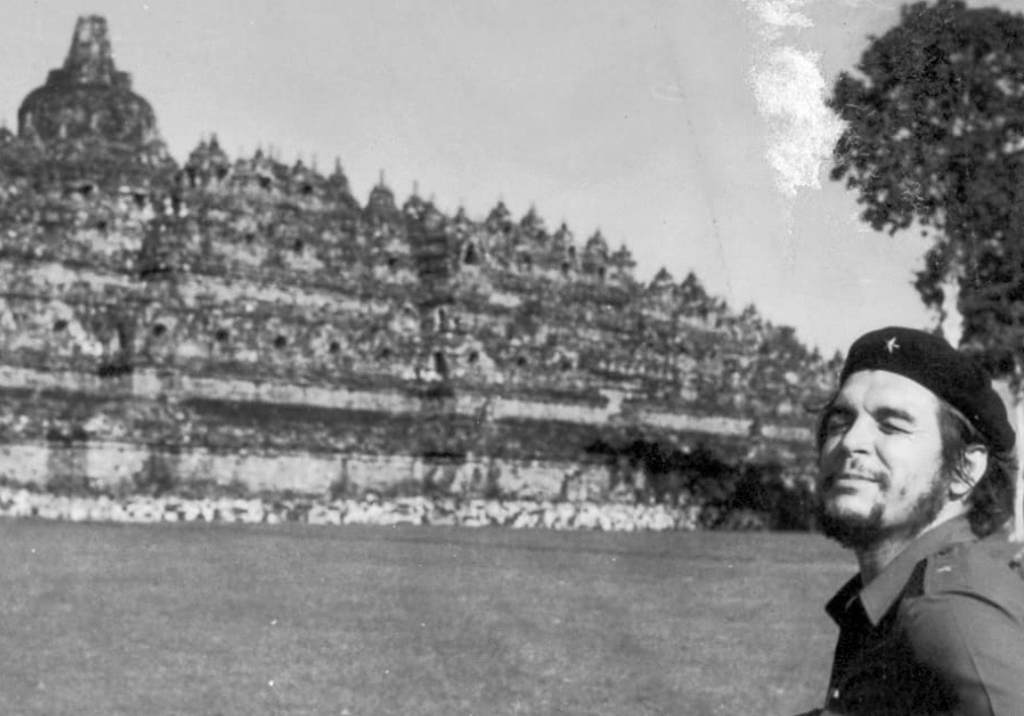

Tokoh pergerakan ikonik yang sampai sekarang sebagai simbol untuk melawan ketidakadilan, Ernesto Che Guevara.

Pagi di La Higuera, Bolivia, 9 Oktober 1967, udara dingin menembus dinding sekolah tua yang dijadikan markas tentara. Di ruang kecil itu, seorang tawanan berdiri tegap meski tubuhnya babak belur. Namanya Ernesto “Che” Guevara. Wajahnya penuh luka, tapi sorot matanya masih menyala.

Beberapa menit kemudian, peluru menembus dadanya. “Aku tahu kau datang untuk membunuhku,” katanya kepada algojo, “tembaklah, kau hanya akan membunuh seorang manusia.”

Peluru itu memang mengakhiri hidupnya, tapi bukan kisahnya. Sejak hari itu, Che berubah dari manusia menjadi mitos wajahnya terpampang di dinding kampus, poster revolusi, hingga mural kota. Dunia justru tak membunuhnya, dunia mengabadikannya.

Dari Dokter ke Gerilyawan: Jalan Panjang Menuju Revolusi

Che bukan lahir sebagai pejuang bersenjata. Ia adalah dokter muda dari Rosario, Argentina, yang awalnya hanya ingin menyembuhkan orang miskin. Tapi perjalanan panjangnya melintasi Amerika Latin pada 1952 mengubah segalanya.

Che Ernesto Guevara lahir pada 14 Juni 1928, di Rosario, provinsi Santa Fe, Argentina. Dia adalah anak tertua dari lima bersaudara anak pasangan Celia de la Serna y Llosa dan Ernesto Guevara Lynch. Di usia muda, dia diperkenalkan dengan banyak perspektif politik kiri. Hal ini meninggalkan pengaruh yang dalam di benak pria yang memiliki minat baca sangat besar ini. Karya-karya berbagai revolusioner dan pemimpin politik dunia sudah dibaca sejak muda. Mulai dari Karl Marx, William Faulkner, Andre Gide, Emilio Salgari, Jawaharlal Nehru, dan Albert Camus.

Potret pose Guevara yang paling terkenal.

Dalam catatan hariannya, yang kelak menjadi buku The Motorcycle Diaries, Che menulis bagaimana ia menyaksikan ketimpangan sosial: kekayaan yang menumpuk di tangan korporasi asing dan kemiskinan rakyat di tanah sendiri. “Di sanalah aku menemukan wajah sejati penderitaan,” tulisnya.

Tahun 1955, Che bertemu Fidel Castro di Meksiko. Fidel baru saja gagal menggulingkan diktator Kuba, Fulgencio Batista. Dalam percakapan panjang di malam hari, Che langsung memutuskan bergabung. “Aku menemukan pemimpin yang sejiwa,” tulisnya.

Setahun kemudian, Che dan 81 pejuang lainnya berlayar dari Meksiko dengan kapal kecil bernama Granma. Dari 82 orang, hanya 12 yang selamat setelah serangan pertama. Tapi dari kelompok kecil itulah, lahir gerilya yang mengguncang dunia.

Selama tiga tahun, Che hidup di hutan Sierra Maestra, mengatur strategi, mendidik petani, dan membangun jaringan revolusioner. Ia dikenal bukan hanya sebagai prajurit, tapi juga pemimpin yang menolak privilese. Makanannya sama dengan rakyat, dan ia menulis surat-surat penuh idealisme kepada istrinya, Aleida March.

Pada 1 Januari 1959, Revolusi Kuba menang. Batista kabur ke Republik Dominika. Che menjadi pahlawan nasional, lalu menjabat sebagai Kepala Bank Nasional dan kemudian Menteri Perindustrian.

Namun bagi Che, revolusi tak boleh berhenti pada satu negara. Ia berkata dalam pidatonya di Havana:

“Tugas setiap revolusioner adalah membuat revolusi di mana pun ketidakadilan berada.” Che Guevara.

Ketika kemudian bertemu Fidel Castro di Meksiko pada 1955, nasibnya berubah. Bersama 82 orang di kapal Granma, mereka menyeberang ke Kuba dan memulai revolusi bersenjata. Tiga tahun kemudian, rezim diktator Batista tumbang dan Che menjadi legenda.

Tahun 1965, Che menghilang dari publik. Dunia mengira ia dibunuh.

Namun beberapa bulan kemudian, terungkap bahwa ia berada di Afrika Tengah tepatnya di Kongo (sekarang Republik Demokratik Kongo).

Di sana, Che berusaha membantu pasukan pemberontak pro-Patrice Lumumba yang menentang kekuasaan pro-Barat. Ia membawa sekitar 100 pasukan Kuba untuk melatih dan memimpin gerilya lokal.

Namun, kondisi Kongo jauh lebih rumit dari perkiraannya. Faksi pemberontak saling curiga, pasokan senjata tidak teratur, dan budaya perang berbeda dengan Amerika Latin.

Dalam The African Dream, catatan harian yang ditemukan setelah kematiannya, Che menulis dengan getir: “Aku membawa semangat revolusi, tapi di sini aku menemukan kelelahan manusia yang kehilangan harapan.”

Che akhirnya menarik diri dari Kongo pada akhir 1965. Ia tidak menganggapnya kegagalan, melainkan pelajaran. Dalam suratnya kepada Castro, ia berkata: “Revolusi tidak pernah mudah. Tapi lebih baik mati di medan perang daripada hidup tanpa makna.”

Ernesto Guevara dan Aleida March bersama anak-anaknya: Aleida, Camilo, Celia, dan Ernesto. Aleida adalah seorang perempuan Kuba yang berjuang untuk revolusi. Ia bertemu Che di Escambray.

Setelah meninggalkan Afrika, Che memutuskan melanjutkan perjuangan di Amerika Latin. Ia memilih Bolivia, negara yang dianggap strategis karena berbatasan dengan Peru, Chile, dan Argentina.

Dengan identitas palsu bernama “Ramón Benítez”, Che menyelinap ke pedalaman Bolivia pada 1966 bersama kelompok kecil gerilyawan. Mereka membentuk Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (ELN).

Namun kali ini, dukungan rakyat minim. Pemerintah Bolivia, dengan bantuan CIA, segera mendeteksi keberadaannya. Operasi besar-besaran dilancarkan. Che terluka dalam baku tembak di Quebrada del Yuro dan akhirnya ditangkap hidup-hidup pada 8 Oktober 1967.

Keesokan harinya, 9 Oktober, ia ditembak mati di sekolah desa La Higuera. Mayatnya dipamerkan di rumah sakit Vallegrande sebagai bukti kemenangan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: ia menjadi martir.

Dunia menangis. Kuba berkabung tujuh hari. Foto jenazah Che yang diambil wartawan menjadi ikon baru wajah damai seorang yang tak menyerah pada idealismenya.

Pemikiran dan Idealisme: Sosialisme Manusiawi

Berbeda dengan banyak revolusioner lain, Che bukan hanya pejuang bersenjata, tapi juga pemikir serius. Ia menulis puluhan esai dan surat politik. Salah satu yang paling terkenal, Socialism and Man in Cuba, menjelaskan visi utamanya: menciptakan manusia baru yang bekerja bukan karena uang, tapi karena cinta terhadap kemanusiaan. “Revolusi sejati adalah revolusi moral,” tulisnya. “Kita harus menciptakan manusia baru yang tidak digerakkan oleh egoisme, tetapi oleh solidaritas.”

Ia menolak materialisme dan konsumerisme. Ia percaya bahwa tanpa moralitas, sosialisme hanya menjadi diktator baru.

Pandangan ini menjadikannya sosok langka di antara ideolog Marxis, seorang idealis yang menempatkan etika di atas kekuasaan.

Berjumpa Bung Karno, Idola Che

Di antara asap cerutu dan derap langkah revolusi Kuba, nama Soekarno pernah bergema. Bukan sekadar pemimpin dari negeri jauh di Timur, melainkan simbol dunia ketiga yang menolak tunduk pada kekuasaan kolonial Barat. Di Havana, pada tahun 1960-an, foto Bung Karno tergantung di dinding markas gerilya tepat di samping potret Karl Marx dan José Martí.

Dan di salah satu ruang strategi revolusi itu, Ernesto “Che” Guevara pernah berkata, “Soekarno adalah suara Asia dan Afrika yang kami dengar dari jauh.”. “Soekarno adalah bukti bahwa bangsa bisa merdeka tanpa menjadi salinan Barat.” ungkap Che.

Pernyataan itu, yang terekam dalam sejumlah arsip dan catatan diplomatik Indonesia-Kuba, menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Bung Karno dalam lintasan revolusi dunia. Hubungan ideologis antara Che Guevara dan Soekarno bukanlah romantika politik semata, melainkan refleksi dari kesamaan visi tentang kemandirian bangsa dan antiimperialisme global.

Che Guevara mengunjungi Candi Borobudur, 1959. (IG indonesiahavana)

Keterpesonaan Che pada Bung Karno bermula dari Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, yang kala itu mengguncang tatanan dunia. Dalam forum itu, Soekarno menyampaikan pidato yang dikenal sebagai “Let a New Asia and a New Africa be Born.”

Ia menolak dengan tegas dikotomi dunia, Barat dan Timur, yang diciptakan perang dingin. Dunia, kata Bung Karno, harus dibangun di atas persamaan dan kemerdekaan sejati.

Pidato itu sampai ke telinga para pemimpin revolusi Kuba. Kala itu, Che masih dalam proses menggulingkan rezim Fulgencio Batista bersama Fidel Castro di pegunungan Sierra Maestra. Mereka membaca naskah-naskah KAA yang disebarkan lewat salinan radio dan jaringan diplomatik dunia ketiga.

“Bung Karno memberi wajah pada perlawanan dunia ketiga. Ia menunjukkan bahwa revolusi bisa dilakukan bukan hanya dengan senjata, tapi dengan diplomasi dan keberanian ide,” ujar Dr. Juan Carreño, sejarawan Kuba dalam wawancara dengan Granma Internacional tahun 2015.

Pertemuan langsung Che Guevara dan Soekarno terjadi pada tahun 1959, ketika Che melakukan lawatan ke Asia sebagai Menteri Perindustrian Kuba. Jakarta menjadi salah satu tujuannya.

Bung Karno menyambutnya dengan hangat di Istana Merdeka dua ikon revolusi saling berjabat tangan di tengah semarak diplomasi dunia baru.

Ajaran Bung Karno menginspirasi tokoh-tokoh revolusi Kuba, seperti Fidel Castro dan Che Guevara. Semangat antikolonialisme dan antiimperialisme yang diajarkan Bung Karno menjadi panutan para pemimpin revolusioner Kuba.

Dalam catatan arsip Kementerian Luar Negeri, pertemuan itu diwarnai diskusi panjang mengenai “revolusi tanpa penjajahan”. Soekarno mengisahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia, sementara Che menjelaskan upaya membangun ekonomi Kuba di tengah blokade Amerika Serikat.

“Anda bukan hanya merdeka, Tuan Presiden,” ujar Che kala itu, “Anda bebas dengan kepala tegak.”

Hubungan kedua negara berlanjut erat. Pada 1960, Fidel Castro bahkan menyebut Indonesia sebagai “negara pelopor kebangkitan dunia ketiga”. Kuba dan Indonesia menjadi mitra penting dalam Gerakan Non-Blok (GNB) yang lahir tahun 1961 sebuah wadah negara-negara yang menolak tunduk pada dominasi dua blok besar: AS dan Uni Soviet.

“Bagi saya, Che, sebuah perubahan sejarah itu tidak boleh setengah-setengah, ia harus menjebol, ia harus memorakporandakan. Dari situasi porak poranda itu kita bangun yang baru, bangunan masyarakat yang modern, terhormat, dan memanusiakan manusia,” kata Bung Karno

“Bung Karno dan Che sama-sama menentang sistem yang menindas, tapi juga menolak pragmatisme politik. Hari ini, kita sering hanya memakai wajah mereka di kaos, bukan semangatnya di dada.”

Peluru Gagal Membunuh Ide

Lima dekade lebih berlalu, wajah Che kini seperti cermin bagi bangsa yang mulai kehilangan idealisme.

Di tengah politik yang penuh kompromi, Che seolah berbisik dari masa lalu: revolusi tidak harus bersenjata, tapi harus bermoral.

“Jika kamu gemetar karena melihat ketidakadilan, maka kamu adalah kawan kami.” Che Guevara

Kalimat itu kini menggema lagi di berbagai aksi solidaritas, di spanduk mahasiswa, hingga di ruang diskusi yang menolak apatisme.

Che Guevara mati pada 9 Oktober 1967. Tapi 58 tahun kemudian, ia tetap hidup bukan sebagai mitos revolusi bersenjata, melainkan sebagai simbol nurani yang tak mau tunduk.

Mereka memang menembaknya di La Higuera, tapi mereka gagal menembak gagasannya.

Wajahnya masih ada di dinding kampus, di hati para idealis muda, di setiap orang yang menolak ketidakadilan. “Mereka membunuh seorang manusia,” tulis salah satu catatan terakhirnya, “tapi tidak bisa membunuh cita-cita tentang manusia yang lebih adil.”

Dan mungkin itulah alasan mengapa, lima dekade setelah kematiannya, api itu belum juga padam.

- Penulis: Fajar Elang

Saat ini belum ada komentar